文/李勻

無論是在過去或是現在,新加坡一直是亞太地區的重要國際商港,儘管單以獨立來看至明年2025年僅有60的歷史,但是在新加坡獨立建國之前,這個地區早已成為所有文化、貿易和資訊匯聚的地方。在新加坡的博物館以及美術館所收藏的文物及藝術品,也能感受到新加坡作為歷史和文化節點的重要性。

在結束在「da:ns LAB」創作交流平臺之後,由於創作計畫的需要,我獨自停留在新加坡將近一週的時間,進行駐地研究、資料收集以及與研究對象進行訪談的工作。在這個過程之中,意外地走進了新加坡國家級的美術館——新加坡國家美術館(National Gallery Singapore)。

新加坡國家美術館由兩座歷史古蹟組成:舊市政廳及國家法庭,兩座古蹟之間由數座空中走廊連接。美術館距離新加坡濱海藝術中心(Esplanade – Theatres on the Bay)僅僅步行五分鐘路程,在美術館附近更有新加坡歷史最悠久的飯店福爾頓酒店(fullerton hotels)以及現在的市政廳,更有將近200年歷史的聖安德烈教堂(Saint Andrew’s Cathedral)。

進入美術館之後,可以發現新加坡國家美術館不僅收藏了近代新加坡藝術家的作品,更收藏了許多亞太地區藝術家的作品與史料,新加坡國家美術館在文物以及作品的展示上,除了展示了自身與當代藝術的聯結,也向我們展示了亞太地區藝術家的豐富典藏。包含中國、臺灣、泰國、越南、緬甸、馬來西亞等地的藝術家及其作品。其中最讓我感到驚艷的,是一個講述關於新加坡法治歷史的空間,展覽主題是《我們法律的基石》(The Fundamental Of Our Law)。

這個展間向我們展示了新加坡是如何從不同的角度去規劃國家的法律,從勞工、移民或是女性的立場出發,去制定能符合新加坡多元文化的法律。

無論目的地為何,早期華人移民往南遷移的時候,幾乎都會經過新加坡這一國際商港作為其中一個停靠點。在20世紀初期至中期,大量華人移民遷往新加坡。落腳於新加坡的華人,仍然保有了部分來自自身背景的生活習慣與文化習俗,新加坡的文化和歷史也因此受到了更深層、更廣泛的影響。其中,幾個與女性相關的身份與文化現象,更爲新加坡這個地方留下了深刻的歷史記憶。

例如俗稱「媽姐」的「自梳女」,為了獨自去到外面的世界工作,他們將頭髮如同已婚婦女一樣梳起來以表獨自一人終生不嫁。這個過程部分反抗、也部分服膺了時代的封建氛圍,自梳女的現象不僅僅表現了當時女性掙脫社會框架的堅定意志,也反映了他們的經濟產值和自主能力。形同人口買賣的童養媳,也在這個時代裡,一位又一位地隨著人們的需要,從中國地區被運往新加坡以及馬來西亞。而在新加坡更為常見的,是「紅頭巾」—早期華人女性移民東南亞地區之後,為了因應像是建築工等粗重的勞力工作,將紅色的頭巾配戴於頭上,在保持工作效率品質的同時,也能將頭髮妥善整理乾淨。

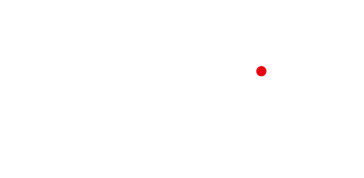

除了藉由文字的敘述,在此館內更收藏了數件重要的歷史文物。如我所拍攝下來的這一幅來自中華民國童養媳的賣身契。

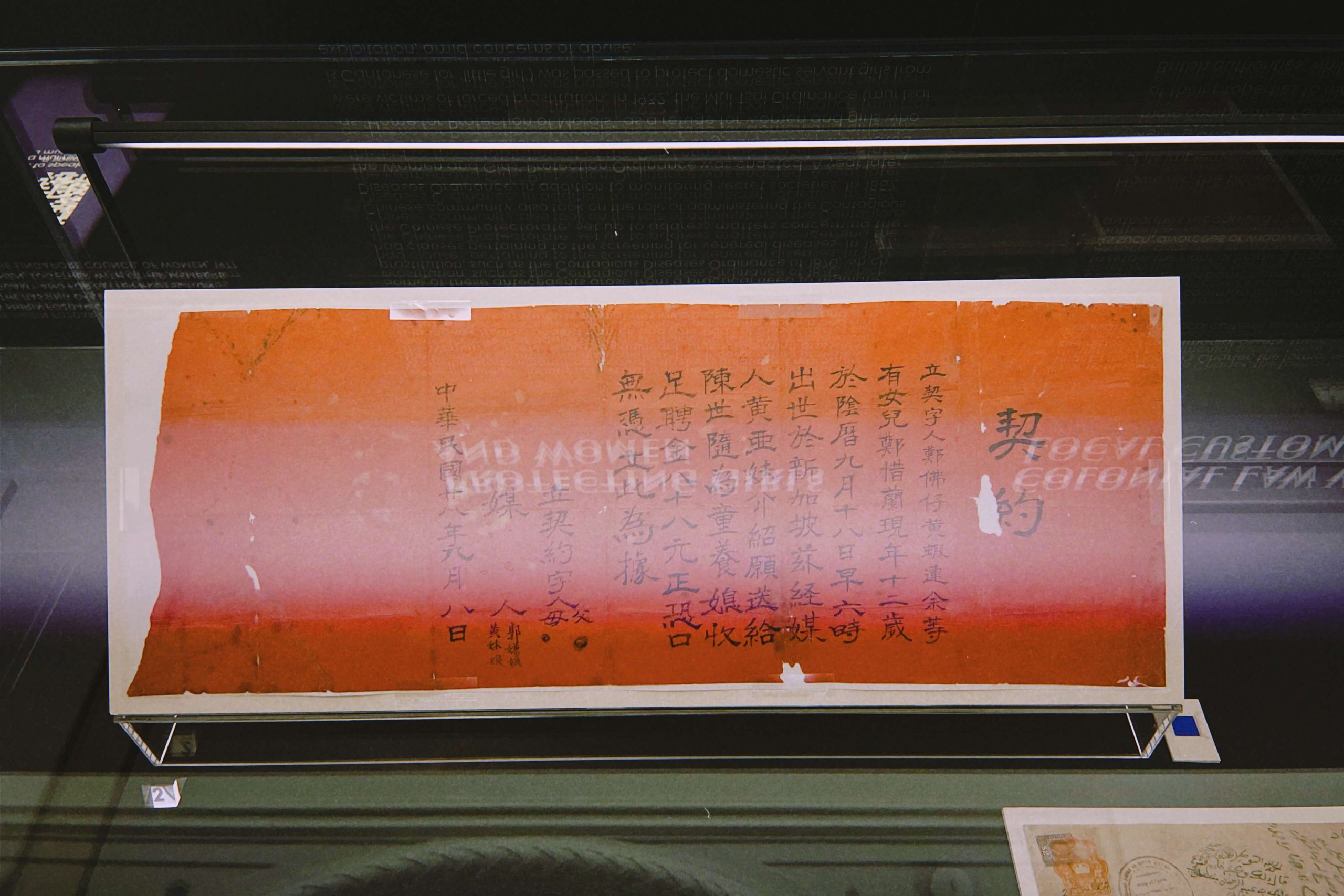

我們可以從這份童養媳的「交易合約」上,看見許多當時人們認為重要的資訊:包含時間、地點、姓名、生辰八字、交易金額不同的資訊。在當時,除了童養媳之外,更可見婢女的買賣和交易。

在我們對於華人文化的理解之下,對於童養媳等概念我們並不感到陌生。不過,在看見契約書本身的此刻,彷彿是以另外一種更強烈方式告訴我們,這樣的事情曾經存在、並且離我們並不遙遠。同時,這樣的文化更會因為遷移的緣故,將隨之產生的問題帶往另外一個地方。隨著時間的推進,甚至是在現代化以及落實法制的實際層面,部分與女性有關的文化,也都可能產生了相對應的社會問題:包含女性的生存安全、勞務品質以及人權問題。

由於多文化的同時並存,新加坡這樣子的環境有更多的機會遇到來自於不同傳統文化的衝擊,例如上述關於童養媳的例子,也可能在國家管理的層面上產生更多挑戰。因此在新加坡眾多的法律之中,其中一個重點部分便是以「女性」作為法律建構的基礎及視角,針對這個層面所產生的問題,進行一套法律制度的修訂與建立,給予相關人員相應的生命自由與安全的保障。或許,也正是因為文化衝擊和各種事件的發生,致使新加坡的法律制定者,能以、也需要以更多元的視角,考量到那些在常規情境下無法受到保護者的立場,進而去進行法律的規劃以及制定。

儘管如此,在觀看這些所有的論述以及文物的同時,在心中仍然有一件事情提醒著自己:博物館以及美術館,呈現給我們看的所有一切,是進行過選擇的。當我們走進這個空間裡面,所有的動線以及針對文物、作品的解釋,也都或多或少捍衛著某一種觀念以及價值。這個世界上仍然有許多的少數和人群,未曾被如此細心妥善地受到考慮以及瞭解。