文/蔡東翰

- 2014年第一台屬於自己的手機,Sony Xperia E2

- 2015年第一台筆電,2015 Mabook pro

- 2016年第一台單眼相機,Canon 650D

- 2017年第二台屬於自己的手機,Iphone 7

- 2018年第一台影像擷取卡,AVerMedia BU110 ExtremeCap UVC Capture Card

- 2019年第三台屬於自己的手機,Iphone SE2

- 2022年第二台筆電,2022 Macbook M1 pro

一開始只是從手上現有媒材去進行描寫、再現、拼貼、質變、扭曲……等,我將它稱之為「遊戲」,這是一種對媒材的好奇,以及以媒材對世界的好奇。2019年開始嘗試用即時影像創作,因此也注重於及所代表的「現場性」本身,而約翰.柏格在觀看的方式*中說道:「廣告影像從不討論現在,它們常常指涉過去,並且永遠述說著未來。」那即時影像又是如何影響廣告影像的時間性卻成為了我十分著迷的疑問。

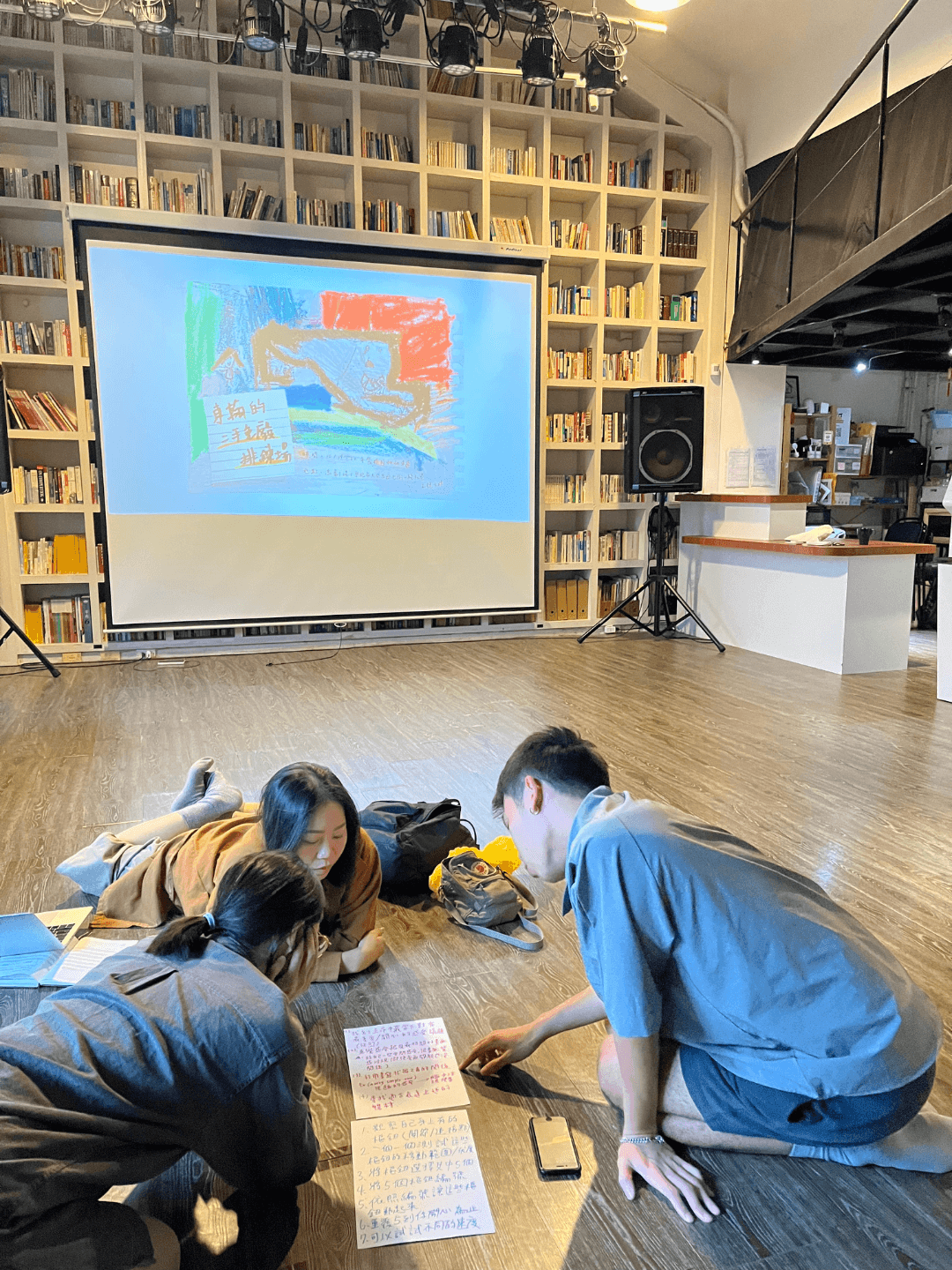

八月時我的電腦無預警地壞了。當時的我在台東縣東河鄉都蘭村,我決定開始更專注地觀察四周,在這現場發生的事,從那時開始我不再用電腦專研創作、不再用顯示器思考創作,把自己的感官當成是乘載著即時的媒介,也因此決定開放排練場的門,讓人們進入空間並帶入事件,以交換的方式互相分享自身所擁有的。兩天下來加總不超過10個人出入排練場,我們聊起一些生活瑣事與近況,以及藝術與生活的邊界,我試圖把作品分解成步驟,攤開成為作品前的過程,簡單卻清楚地列成要點,娓娓道來給進出的人們,在這之中我感受著前所未有的親密,是一種站在舞台上所不能的親密,正確來說是一種創作者與地方、與人們、與環境的親密。

1964年安迪.沃荷(Andy Warhol)創作其作品《布瑞洛盒》引發丹托(Arthur C. Danto)提出藝術終結之後*的討論,不約而同地刺中正在思考「現場性」的我,即時影像下的日常所蘊含的藝術性又該如何理解?雖然我在1999年出生,不算是千禧寶寶但也可謂是數位原生代,對於我們,現代主義後的奇觀早已不再奇觀,在早些年代裡攝影藝術正討論著景觀(Spectacle):透過拍攝,每一個物件、狀態、組合抑或過程,從而拯救平凡、老套和卑微的事物,得以將日常轉化為「景觀」,亦可理解為「框」,也因此使得景觀舉足輕重。但在唾手可得影像媒介的年代裡,數位影像也相繼與孕育出景觀的年代藩籬。

*《觀看的方式 WAYS OF SEEING》約翰.伯格 著

*《在藝術終結之後:當代藝術與歷史藩籬 After The End of Art》亞瑟.丹托 著