文/何晏妤Naceku

’inavayan!

i Naceku ku ngadan. kemay i Valangaw Likavung ku zekalr. a Pinuyumayan ku.

Kaya!

I’d like to begin by acknowledging the Whadjuk people of the Noongar Nation as the Traditional owners of the Whadjuk boodjar (Perth Land). I also pay my gratitude and respects to their Ancestors and Elders past and present, that we dance and share artistic practices here today with artists from different places.

大家好!

我是何晏妤Naceku,來自台東利嘉部落的卑南族,想邀請大家繼續閱讀觀察書寫前,靜下心深呼吸,不論在哪個地方,好好感受腳下的土地,給予尊重和感謝,一直以來愛護這片土地的傳統擁有者,與現今共同生活在此的群體;同時,我想對這次我們跳舞、發揮創意、分享藝術實踐及建立人際連結的Whadjuk boodjar(Perth珀斯地區),這片土地上的傳統擁有和守護者Whadjuk Noongar族群,過去與現在的祖先、長者表達我的感謝與致敬。

Your application for an Australian Electronic Travel Authority was granted.

Perth Moves的主辦單位STRUT Dance,舉辦Welcome to country的傳統開幕儀式,在過程中,靜靜聽著原住民族Noongar的長者講述澳洲原住民族與家族歷史,敲擊Clapsticks吟唱傳統歌曲,長者的孩子則在一旁使用Wanil(Agonis flexuosa芳枸葉)、Balga(Grasstree蓬草樹)準備進行Smoking ceremony,以這種方式建立土地與新來者的連結,驅除不好的能量,轉換新的精神力量,並祝福在Boorloo的期間平安順利。身體瞬間回到部落經驗裡,獵人上山打獵、舉辦各式活動和祭典前,rahan(祭司)也都會penalisi(祭祀)告知土地及祖靈,祈求祝福。植物燃燒後的氣味與飄散空氣中白煙,圍繞身體各處,意識到串起的不只是當下,更是我身體內的文化與經歷,感謝藉由儀式沈穩的被土地接住。

從植物的移動,看見跨文化生存的百態。

以我們的住處出發,一天行走一萬步的距離內,在Boorloo(Perth珀斯市中心)能相遇到的,除了上工作坊的King Street Arts Centre,即是Perth Moves和Perth Festival舉辦公眾活動的場地——Forrest Place廣場與Power East Sation ,還有商業區的高樓與精緻商圈、Derbarl Yerrigan(Swan River天鵝河)河堤岸、大學校區、西澳州博物館、圖書館、美術館、華人區等。然而,最吸引我注意的是住宅區裡的園藝植物——九重葛,在西澳的原生植物對我而言都是初次見面,除了九重葛外——它已長期隨著人遷徙,遍布世界各地;原生長於南美洲,1760年代由法國植物學家首次記錄,19世紀,英國殖民者將其引入澳洲,日本殖民者則將其帶入台灣。如今在炎熱乾燥的地區,都可以看到它們的存在。在部落,我們會採集種植於家裡附近紫色、珊紅色或白色九重葛的花朵,編織成花環,象徵對生命的祝福和尊敬,在節慶或祭典儀式上穿戴;在Boorloo,九重葛則被賦予了具觀賞價值的園藝植物;看到它們的遷徙經驗,我不禁好奇,九重葛在不同文化中承載著什麼樣的知識?它們如何在新的土地上回應與融入,或可能在某些地方被視為搞破壞者?

就像同樣有著被殖民背景的澳洲與台灣,當定居殖民者入住,並掌握土地與文化敘事的權力,改變了當地的生活方式,也重塑了原住民族、自然與社會的關係;使我重新思考:在被殖民歷史背景和當代多元族群的社會下,人們如何與土地、植物共生存?從我與自然相處的經驗中,覺察自己與自然融合而為一,成為一體,沒有所謂主/客體的語言描述或區別,也意味著透過西方或台灣漢族視角去感受,有著不同的理解,而我向自然學習從根出發,學習如何更純粹的共同生活。

I would like to say your name correctly.

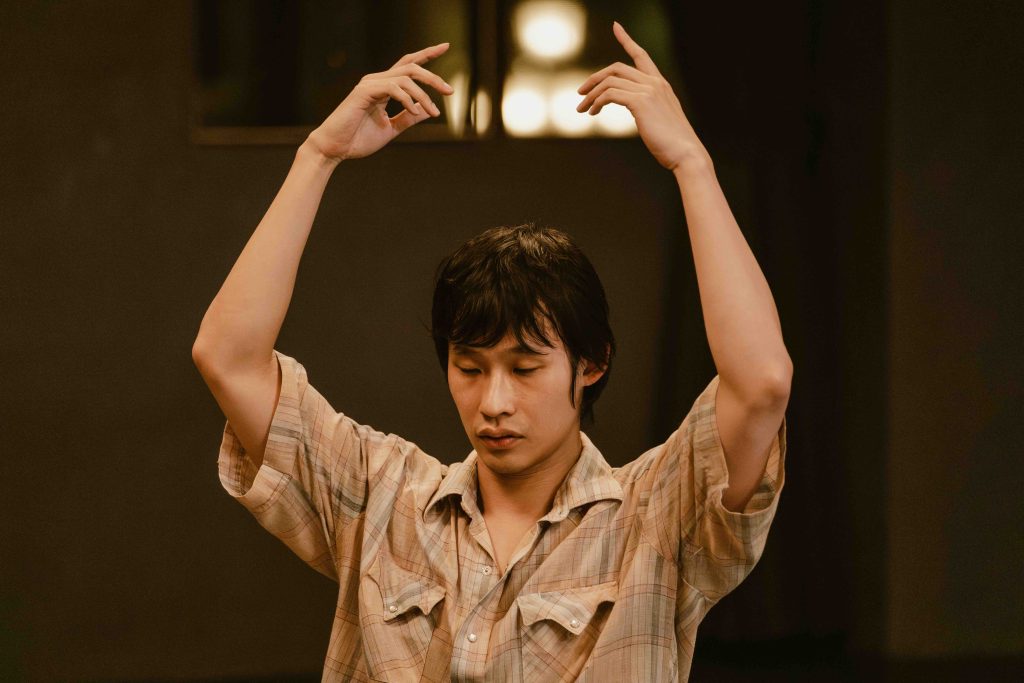

在共學的頭幾天,與友人S一起返回排練室的路上,他向我確認我的卑南族族名 Naceku的發音。在這短短的一句話中,感受到深深的尊重;除此之外,在與共學夥伴們的相處中,我們主動提及彼此的性別稱謂、使用母語打招呼、進行土地宣言或分享家族故事,我們願意花時間與精力理解彼此的語言和文化差異,並尊重彼此希望被稱呼的方式,更擴展跨文化對話的空間,讓交流不僅限於探索語境上的溝通理解,更貼近身為人關愛和分享的本質。文化與性別意識的實踐,也體現在日常生活中,例如,在博物館、美術館或藝術中心,常見 Unisex Toilet(性別友善廁所),而場館入口處幾乎都會有 Acknowledgement of Country(土地宣言)。這種認知與承認不僅存在於實體空間,也延伸至機構的官網、信件簽名檔,以及工作坊、演出與公眾活動的開場,認知承認這片土地的歷史背景,尊重原住民族文化與土地深刻認同連結的宣言,是轉型正義的行動與文化實踐之一。

在尚未深入實踐土地宣言的我,心中會浮出疑惑——土地宣言是否容易流於象徵性的政治形式?直到在原住民族藝術家 Amrita Hepi 的工作坊中,我們每天輪流用自己的母語進行土地宣言,這讓我更深刻地體會,土地不單承載著原住民族,也包含了新住民、移民者、非自願移居者等多種身份的歷史與文化,這不只是扁平的承認與認同,更關乎心理與地域上的歸屬感,雖說宣言沒有標準固定的格式,但需避免以缺少脈絡的方式連結。

關於土地宣言的後續實踐,讓我想像台灣有土地宣言的樣子,如何從宣言開始顯化社會結構性改變,自己除了開始在生活中使用外,也思考如何透過創作更深入推動轉型正義實質的行動。

活著的綠、死去的綠、新生的綠,一個可見的流動循環,生命力從這裡長出來。

在探索WA Museum Boola Bardip(西澳州博物館)時,主要聚焦——Ngalang Koort Boodja Wirn、Spinifex People: Art and stories from Pila Nguru這兩個展區,展覽透過生活器物、神話信仰、傳統土地的地圖,以及 The Stolen Generations(被偷走的一代) 的口述歷史,使我貼近原住民族Noongar和Spinifex的歷史、生活規範和世界觀;再從藝術創作、聲音廣播、新聞錄像、運動賽事等,深入理解文化和語言傳承的重要,及找回主體性的當代處境。

我嘗試沿著Noongar族的Whadjuk boodjar地圖,透過雙腳與大眾運輸可到之處,用身體經驗每個地名,探索其背後的意義與世界觀,感受當代與傳統之間的距離,反思過去的經歷與未來的想像,如何交織在現今不同族群的身體文化中,而我們選擇如何回應。